かめかんとく(記事監修者)

現役住宅リフォーム現場監督 毎日忙しく過ごしています。 住宅リフォーム専門の営業兼監督を7年、同じく現場監督を13年住宅リフォーム専門に14年以上携わる

①住宅リフォームの実際のリアルを解説

住宅リフォームというわかりにくいブラックボックスをわかりやすく(価格や施工方法)解説。リフォームやDIYの有益な情報を発信。

②進化する便利工具や新しい資材の紹介

電動、手動にかかわらず道具や資材も日々進化しています。

YouTubeでも紹介されていますが、現場をやっていると

「こんなものがあるのか!」と驚かされる事も多々あります。

③有益な知識や裏技小技の工夫

職人さんのやる事も突き詰めれば人がやる事。

同じ人間出来ない事はありません。(時間と道具と経験値ノウハウの違い)公式があれば難解な数式も回答が出せるのと同様です。

1971年 生まれ(昭和生まれ昭和大好き)

出身 埼玉県趣味 山登り キャンプ 読書

室内物干し取り付けに必要な工具を用意する(誰でもできます)

- 電動ドリルドライバー(電動インパクトドライバー) (穴開けとネジ締め (\2000~\3000安いものでOK))

- メジャー (位置だし 100均でOK)

- ビス (本体固定)

- 下地チェッカーや下地どこ太(野縁や下地探しの為)

- 脚立や椅子 (天井にビス打ちや穴開けの為 付けたい天井にらくらく手が届く高さ)

電動ドリルドライバーやインパクトドライバーはあれば大変便利ですが、手回しのドライバーでも充分出来ます。

作業スピードは落ちますが、このためだけに買うひつようはありません。

たたし、約\1000程ですが、ビス固定の為の「下地(木材)探し」の為に下記の道具は必要です。

シンワ測定から出ている商品です。

針が内蔵されている構造で、対象物に下地の有無を確認するために使う工具です。

使い方は、針を対象物に刺して使います

石膏ボードは小さい針に貫通され、木材の表面では、針が止まる(貫通されない)

という仕組のものです。固定できる下地の有無と場所を確実に特定出来る優れた工具です。

YouTube「シンワ測定より引用」

川口技研「ホスクリーン」パナソニック「干し姫様」とはどんなものなのか

1. 天井に固定し、必要時に室内物干し竿として活躍する設備品

2. 梅雨時期や花粉時期に大いに活躍する

3. 浴室乾燥器が無くても室内乾燥の手助けになる優れた商品

家族の洗濯物が回らない

梅雨時になると、洗濯物が乾かない。かといって乾燥機は家にないし、テラス屋根もない。

春は花粉の季節で干せない。等々

家電も古いが、まだまだ我慢しないと子供にお金がかかる。そんなお金はどこにもない!!

(妻の小言とプチ怒り?)

そこで、活躍するのが室内物干し(天井付け)タイプの紹介と提案です。

我々リフォーム屋からは、どうと言うことではなく「わざわざ頼まなくても、お客様でも出来ますよ」

と思わず言いたくなうような簡単な設置商品です。

しかし、奥様から「本当に付けて良かったわ!」と意外な程好評な為、今回紹介させて頂きます。

田中さん

田中さんわかるわ!

家事は365日休みなし、便利に快適にしたい。

楽になりたいわ!(お金をかけずにね)

はは(苦笑)!

意外な小物が生活を豊かにします。

リフォームというと大がかりな事を想像しますが、突き詰めれば生活の知恵の活用なんです。

室内物干しは、天井設置と壁設置、床置き型の3タイプ

室内物干しは、大きく分けると天井設置タイプと壁付けタイプに(他に床置き型)分かれます。

今回は、私の個人的視点で天井設置タイプと壁設置タイプを紹介します。

私の家は、建坪30坪に満たない小さい戸建て住宅に4人暮らしのため、なるべくコンパクトに過ごす必要のため、

床置きは、邪魔になるという個人的な視点からの紹介になります。

個人の価値観丸出しですね

はい。個人ブログなので、ズバズバ言います

天井付けタイプ

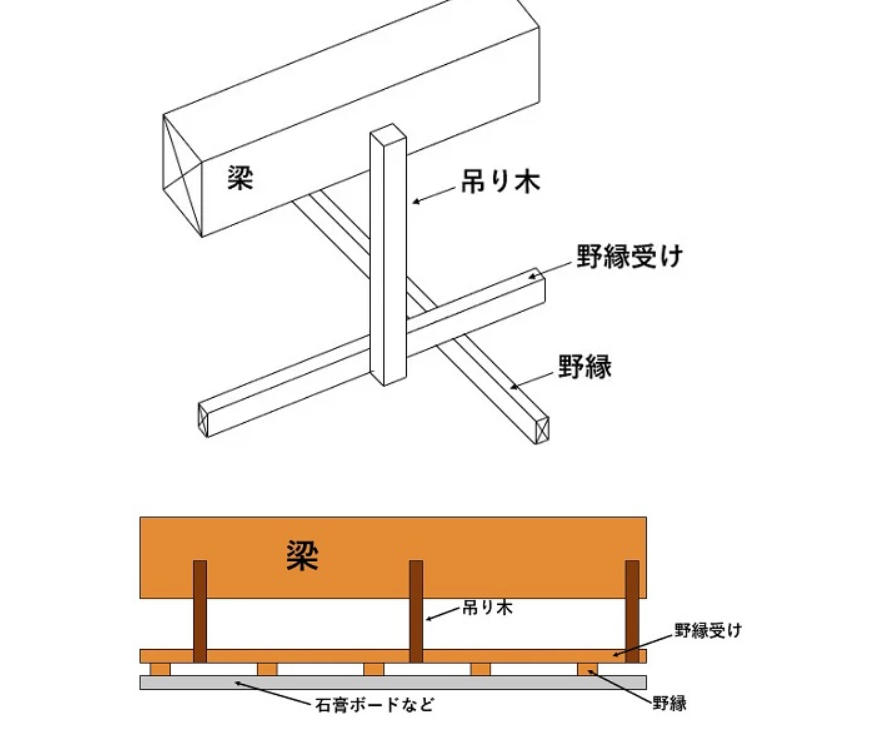

1.木造住宅の天井は「野縁」で支えられている事を知る

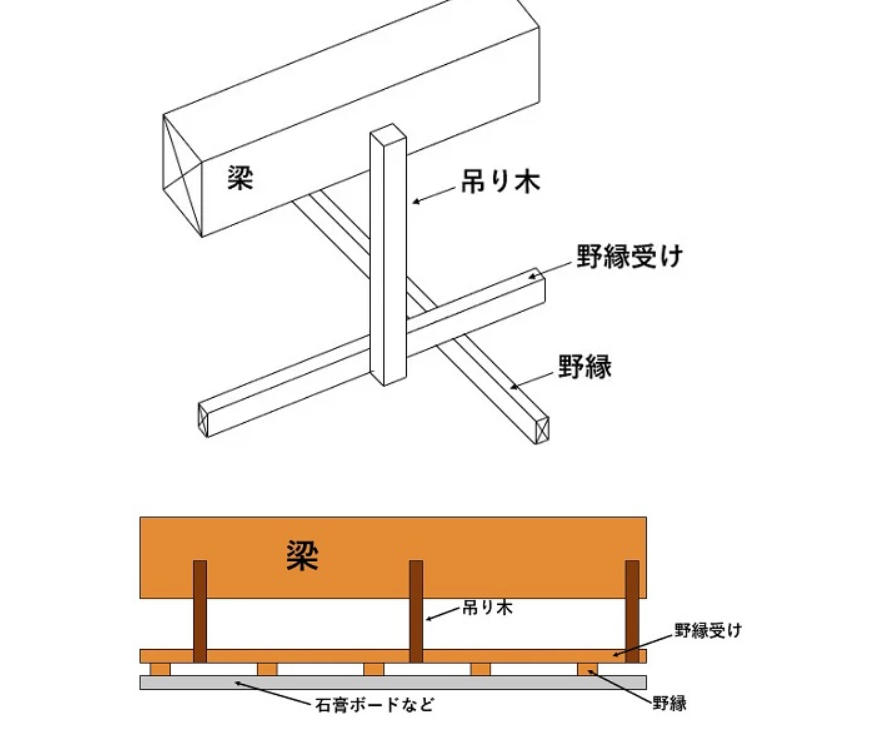

天井の構造 「匠の一冊」より出典

少し建築の専門的話になりますが、天井は、一般的に石膏ボードの上にクロス(壁紙)施工です。

石膏ボードには、固定下地の役割はできません。(石膏ボードとは、石膏の粉を圧縮して固定の役割はありません)

ネジやビスによっての直接の固定には不向きな素材なのです。

ですから野縁という天井組の角材(材木)にビス固定を狙って設置固定を行います。

一般的天井野淵ピッチは303か455㎜ピッチになります。

下地チェッカー等で天井の下地位置を探し特定して、物干しのビス固定を行って下さい。

もっとも人気なのは、天井埋め込みタイプ(天井開口)ではなく直付けタイプです)

埋め込みタイプだと天井野縁を横断(切断)するような設置は出来ません。

直付けタイプなら野縁を虐めずに設置が出来るからです。

また、パナソニック、川口技研同様加重は8㎏を目安になっています。

水を含んだ洗濯物はそれなりの加重がありますのでご注意して下さいね。

パナソニック ホシ姫サマ 後付けCWFBE12CM 手動天井付けタイプ

ホシ姫様取り付け方とメーカー施工方法説明書

1.天井に「下地どこ太」を刺して野縁材の位置を把握する

2.取り付けビス穴の位置に野縁位置が来るようにして固定する

室内物干しといえば、川口技研の「ホスクリーン」シリーズと並んで、パナソニックの「ホシ姫サマ」が有名です。

天井下地の「野縁」に固定ビスが掛かる位置に調整して固定ずれば、大丈夫です。

このシリーズ以外も様々あります。

人気の理由は、竿と一体で本体に格納できて、使用しない時の外観がすっきりしている事(見栄えがいい)です。

YouTube「LifeStyleMASAChannel」より出典

川口技研 ホスクリーン シリーズ

上のタイプは、「ホシ姫サマ」と同じタイプになります。

またこのタイプには、ヒモ式(ロールスクリーンのチェーンのイメージ)と棒式の2タイプです。

利点は、未使用の時は、本体に格納されてすっきりした外観になる事ですね。

YouTube「川口技研 ホスクリーン 室内用物干し 昇降式(操作棒タイプ)UR型の製品特長」より出典

マンションなどで、天井がコンクリートの躯体の場合は、基本的に設置が出来ません。管理組会の規定等許可か必要な場合があります。

また、コンクリートに固定するためには、振動ドリル等が必要です。

壁付けタイプ

こちらも同様に壁下地にビスを打って固定するタイプです。

窓枠の両サイドや、上枠には、枠固定のための下地木材があるはずです。また上枠の上はカーテン設置等が見込まれるため、ほぼ下地が存在すると思って間違いないと思います。

この木下地にビスを打ち込み固定して設置です。

ドライバーと下地探しがあれば出来るので、わざわざリフォーム屋や大工さんに頼む必要はありません。

設置の方法と必要工具

ここでは掲載しておりますが、下地探し(この場合は、野縁を探します)はどこ太をおすすめします。

電池式のセンサーも便利ですが、安価なものは精度が落ちます。

下地があるところに下地がなかったりする場合あり、針で刺してボードは貫通しても、木材は刺さらない構造の「針式」がオススメ。プロの大工やリフォーム屋もこれを使って、確実に下地を探します。

リフォーム屋の監督も、事前にこの情報を読み、何が必要なのかを拾い出しておきます。

どの様な方法で設置しなければならないのか、どんな工具が必要なのかを把握しておく。

我々も情報が少ない場合や、確証を得る為にメーカーの施工説明のYouTubeを見ることがあります。

ただし、あくまで参考です。理想と実際は異なることが多々あるからです。

現物と施工説明書やサイズを確認して、設置イメージを頭に描きます。

難しければ、メモ紙に注意事項やポイントを書いておきます。

最も大切なのは、下地の位置を正確に把握しておく事です。

私の場合は、下地センサーでおよその当たりを付けます。

それから、マスキングテープと下地探し針を用意してピンポイントで下地の位置を確定していきます。

下地の位置をマスキングテープで囲むようにして、コンベックスを用意して、取り付け位置を正確にマーキング(墨付け)します。

あとは、ビスを使って本体を打ち込むだけです。

ビスが長い場合は、下穴をかけてからビス打ちをすると、曲がらずに打ち込めます。

正味30分位の作業です。説明書では、手動のドライバーですが、電動のドライバーの方が、精度も労力も効率的にはかどります。

特別な工具は強いて言えば、インパクトドライバーやドリルドライバーがあると、ビス留めがはかどります。

天井に固定するので、手動のドライバーでもよいのですが、以外と時間が掛かります。

よろしければ、安価で手軽なインパクトやドリルドライバーを紹介していますので参考にして下さい。